遭上大挂、坐铁椅 哈尔滨商人控告江泽民

张春郁在她的《刑事控告书》讲述了得大法,按“真、善、忍”做人的故事,和她遭受万家劳教所酷刑折磨的事实。

修大法 做诚实商人

一九九六年六月二十一日正好是端午节,我妹妹踏青的时候,碰到一个她的同学,她同学以前一身的病,瘦的都吓人,都快不行了,可是我妹妹看到她的时候,她很精神,气色也很好,我妹妹就感到很惊讶,问她怎么好的,好这么快呢?我妹妹的同学说她是炼法轮功好的,而且还告诉我妹妹这个功法非常的神奇和超常,她建议我妹妹也修炼,于是我妹妹找到我,我们一起修炼的法轮功。

修炼法轮功后,每天看书修炼,严格按照《转法轮》中要求的“真、善、忍”的标准去做,做一个真诚、善良、处处为别人着想的好人,我的世界观发生了彻底的转变。

我是个经商的,俗话说“无商不奸”,可是修炼后,我不再是奸商,而是公平交易,做人做事良心至上,不会做坑蒙拐骗的事。以前经商经常造假,比如卖糕点的时候,把别的糕点用老鼎丰的盒一包装,就卖高价。还有蛋糕长毛变质了,用刀刮下去,接着再卖。那个时候没有道德约束,哪管别人的死活,几乎做着一本万利的生意。可是修炼法轮功后,法轮功要求我们修“真”,所以我不再撒谎、不再欺骗、不再造假。

原来的我很霸道,跟同事说打就打,说骂就骂,非常不讲理,争斗心特别强,可是修炼后能处处为别人着想,也不跟别人去争去斗了,涉及到我个人利益的时候,能看淡得失,心态放平,这样一来和同事能和睦相处了,同事都说我变了个人。

修炼半个月,折磨我多年的多种疾病如妇科病、皮肤病、静脉曲张、气管炎、痔疮、淋巴结肿大等疾病都好了,精力充沛,无病一身轻,就象后面有人推着走一样。性格发生很大变化,处事能为别人着想,邻里和睦,家庭祥和,亲友都说我象换个人似的。我多年修炼法轮功的实践证实了法轮功是一部教人修心向善、祛病健身的好功法。

江泽民一伙迫害向往真、善、忍的民众,直接毁掉了人类普遍遵守的普世价值,毁掉了人类基本的道德规范,使社会正气被打击,助长假恶斗,整个社会全面黄化、黑化,人人都是受害者。

江氏迫害 家人承受巨大苦难

我几次被非法关押、两次非法劳教,至今伤痕累累,左眼失明。这场迫害给我及家人造成的精神打击更是无法言表。我丈夫赵德文自己带着孩子,照顾老岳父,还得上班,全家的重担都落在他一个人身上,他心里承受到了极限,我第二次被非法劳教后,他就得了严重的心梗,幸亏抢救及时,保住了性命。

我被一次次迫害的时候,我的儿子正上高中,心里也承受很大压力,学习成绩受到很大影响,而且我儿子经受多次打击后,心理承受到了极点,于去年九月,过早离世,年仅三十三岁。

我的老父亲,整天为我担惊受怕,致使老人过早离世。我和我的家人所遭受的所有苦难都是因为江泽民一手发动的这场镇压法轮功的运动造成的。

张春郁女士遭受的酷刑折磨

一九九九年七月二十四日,我因去黑龙江省政府上访,被阿城区和平派出所扣押三天,又被勒索“罚款”二百元。

二零零零年二月二日,被和平派出所叫去,因坚持修炼法轮功被非法关押六十多天后,由公安局法制科张林勒索五千元钱后放回。在看守所期间曾受非人待遇,用皮鞭、小白龙抽打,寒冬腊月零下二十多度往身上浇凉水,打开后窗冻,上吊环等肉体折磨,打人凶手为:吕奇、杨奇、张文礼、赵本官。

二零零零年六月十九日,我地部分法轮功学员因为在看守所绝食出现生命危险,我上看守所去探望法轮功学员,结果我又被强行关进看守所,后因我绝食出现生命危险,他们把我扔到医院就跑了。原来体重一百五十多斤的我,出来时不足八十斤。回来后派出所蹲坑,再次想抓我回去,我被迫流离失所近三个月。十二月三十一日我进京上访被抓,被非法关押,一天半的时间里不让吃饭、睡觉,并在外面冻着。

二零零一年二月八日,阿城第一百货有限公司、阿城区六一零、阿城区和平派出所、商业局、向我保证只要我回来写保证就不抓,可是取保才半个月,又被骗至洗脑班强行洗脑。六一零人员吴达向我家属勒索三百元做伙食费,其余由单位支付。在洗脑班,不论男女老少,一律每天跑步、踢正步、做俯卧撑、看污蔑法轮功的录像,然后强迫写骂法轮功、骂老师的文字。我就因为不骂老师、不骂法轮功,三月五日,我被非法劳教一年,不久发往万家劳教所迫害。

在万家劳教所,我经历了残酷的迫害。被警察逼迫蹲“小号”二十多天,被吊、被打、被骂、罚站等。由于小号阴森潮湿,我身上长满了疥疮,到处流脓淌水,奇痒难忍,昼夜无法睡眠,回家半年后才得以康复。万家劳教所为了阻止家属接见,规定家属要想接见,必须嘴里骂法轮功师父、骂大法,脚下踩着大法师父的法像,在谤师谤法的条款上签字,才让见面,否则就不让见面。这样一来,使很多明白真相的家属,因此长期见不到亲人。也使警察的恶行因不能及时曝光而更加肆无忌惮。二零零一年的十月,我回到家中。

二零零二年二月的一天,我正在和同学聚会,阿城区胜利派出所的四个警察,当着同学的面,把我强行绑架到胜利派出所。并用手铐将我铐在暖气管子上一夜,不让睡觉,不让上厕所,不让吃饭。第二天早上我趁上厕所之机逃脱至大门口,结果被警察发现,一帮警察追上我,并将我打倒在地,拖到派出所的二楼,一个警察欲行恶之时,我丈夫赶到了,警察才住手。随后胜利派出所的警察将我绑架到阿城第二看守所关押,不久被阿城区公安局奚景龙签字非法劳教我三年,于二零零二年三月八日再次将我投入哈尔滨万家劳教所。

二零零二年,正是万家劳教所迫害法轮功学员最猖獗的时候,男警察直接进入女队,而且随意迫害女学员。我去的那一天正好是周四,被称为“黑色星期四”。刚一进去,警察就让我脱光衣服,名为检查,实则是侮辱人格。

进万家劳教所不久,就开始逼写“三书”(“决裂书”、“保证书”、“悔过书”),强迫我放弃对“真、善、忍”的信仰,强制写污蔑法轮功或谩骂师父的文章;强迫答卷、宣誓等。而且一个一个过筛子,他们认为不合格,就要重写,不服从就拉出去酷刑折磨。

对于一个在法轮功中受益的人,这种精神折磨简直是生不如死。几乎每天都有人因不宣誓、不骂法轮功而被拖到禁闭室用刑,禁闭室经常传出撕心裂肺的惨叫声。有两次,在霍队长的指使下,我遭多名警察毒打、“上大挂”,从这屋拽到另一屋。

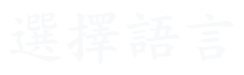

中共酷刑示意图:吊背铐(“上大挂”) |

还有一次,队长郭秋丽领着打手警察刘白冰和秋阳给我“上大挂”,将我的双手倒背,用绳子拴住,吊挂在铁管子上,一挂就是半天。

这还不够,她们还在三九最寒冷的时候,晚上把我吊在走廊里,那房子是新接的,窗户上全是冰溜子,不准穿鞋,光脚站着挂,一挂就是一宿。

中共酷刑示意图:铁椅子 |

还有一次,我被绑架到监控室坐铁椅子,一坐就是七天八宿,警察把我双手反背抬到最高后,绑在铁椅子上,用绳子勒的胳膊几乎不过血,整夜不让合眼。狱警一个半小时换一次岗,专人监控。如发现闭眼,马上揪着头发往后拽,还连踢带打,一整夜不准方便。

我因不背有辱法轮功的监规,遭受蹲方砖的迫害。强迫每天在一块地砖上下蹲、不许出砖,两脚紧贴一起,一动不许动,每晚要蹲三到七个小时。

有两次,我明确表示不放弃信仰,五、六个警察对我大打出手,致使我两次昏倒在地,最残忍的是,在昏迷的状态下,还被长时间“上大挂”,而且还戴着手铐上大挂,痛苦万分。

半夜时分,警察将我带到女警察宿舍“上大挂”,一个警察看着,其余警察都睡觉,警察警告我不许动,动一动就说影响她们睡觉了,她们就开始打我。女警刘白冰薅着我的头发,将我的头猛的往铁柜上撞,当时我眼冒金花,额头撞出一鸡蛋大的青包,接着刘白冰照我后心又是一拳,当时我就昏倒、鼻口出血。警察秋阳奸笑着乘机连抓带挠的抓我的脸,导致脸部抓痕。我被打的鼻青眼肿,眼睛肿的都睁不开了,就在这么凄惨的情况下,还给我上大挂一宿,肩膀已失去知觉。

这期间,劳教所来过所谓“帮教团”、“检查团”,劳教所为掩盖罪恶,不让我露面,把我关进储藏室。储藏室是劳教所储藏物品的地方,无人居住。警察为了不让人看到被毒打的真相,就在储藏室放了一把铁椅子和一张床,派专人看着,我在铁椅子上,帮教睡在床上。在那里一关就是半个多月,直到我脸部的伤消失后,又被送到集训队迫害。

集训队气氛更加阴森,每天都是男警察监管,这些男警察可随意用刑。命令早晚必背监规,必须抄写“决裂书”,否则会拉出任意打骂、用刑。夜晚不许关灯,有总监控,值宿人员在室内来回走动,发现睡觉、姿势不对等,立即报告狱警。

一次,我看经文,被徐凤平发现并举报,立即被十来个男女警察围住,将我拽到女狱警宿舍(专门给法轮功学员用刑的房间),把我按在铁椅子上,双手反背过去后,再戴上铁铐子,两个凶相十足的男警察赵余庆和姚福昌一边站一个,手拿一根大电棍,同时往我的脸上、嘴上、脖子上、手上,凡是露肉的地方上同时猛电,电棍发出“劈劈啪啪”的响声,电棍所到之处,皮肉呈溃烂状,散发出烧焦的味儿。

在如此凄惨的情形下,警察不但没住手,反而接着就“上大挂”、“反挂”、脚尖沾地挂于铁窗框上,戴着手铐上大挂,同时还用电棍电着,人被折磨得面目皆非。经过这次摧残,我的手腕多处被铁铐卡破之后化脓出血,烂成大洞,可是迫害还没有停止。

每天警察赵余庆和姚福昌把所有的电棍充满电,叫人扒去我外衣,只剩内衣,然后掀起内衣在后背排着电。这还不够,一次赵余庆抡圆了胳膊打我嘴巴子,正打在我的左眼处,顿觉眼冒金花,眼珠要掉出来似的疼痛难忍,眼睛又青又肿了很长时间,现左眼已失明。我的大腿被警察踢成红紫色,一片片,“大”字挂长达七天七夜。

由于长期不让睡觉,我一下子晕厥过去,昏倒在地,手铐被拽开,手背上卡出血,就这样,还在铁椅子上坐一宿,还不让上厕所,监管我的刑事犯背着警察,用塑料袋接一次尿。我怕给她找麻烦,就不吃也不喝了。此时,我已伤痕累累,惨不忍睹,监管我的刑事犯整天扭着头,不敢看我。