“死刑犯”撑不起中国器官移植市场上的蘑菇云(4)

——2003年:一朵蘑菇云在中国器官移植市场上升起

七、多余的器官从何而来?

如果死刑犯能提供的器官在6000例左右,我们在前面也说明了在2003-2006年来自亲属间活体移植比例又非常低,而每年器官移植数量超过1万2千多例,甚至多到2万例,那么,疯狂增长的器官来自哪里呢?

1、新的器官来源应该具备的简单特征

我们可以设想,这个器官来源应该具备几个简单特征:

1)人数要足够多,能形成一个至少超过现有的利用死刑犯器官规模的供体库。

2)没有“合法性”依据,这样才能突然出现,一旦被外界发现,又能很快消失。

3)虽然不合法,但是参与者又不用负担法律责任。也就是说,政府当前的政策又是容忍对属于这个来源的群体进行“往死里整”,摘器官就如同“化废为宝”。

4)同时,这些人要集中在某几个地方,有利于提高配型率。

5)最后,对于盗取器官、杀害供体之类的犯罪行为,医生们不但没有法律责任,也没有什么道德上的负罪感。

2、一个新的器官来源:非法集中关押的法轮功学员

|

利用死刑犯器官必须要经过司法部门的许可和参与,导致医院不能到监狱随便摘器官。但是,如果这时出现了一个在司法系统之外的、被政府镇压、摸黑、丑化、被 仇恨的群体,而且这个群体被非法集中关押,人数巨大,那么,这个群体就很可能成为最好的活体器官库,特别是被拥有特权的军队和武警移植医院开辟成为新的器 官来源。 这个新的器官来源会是什么呢?

1999年7月20日开始全面迫害法轮功之后,出现的大量非法集中关押的法轮功学员,便是一个这样的群体。这个群体作为器官来源,有几大特点:

1)绕开了司法系统。很多学员是被抓后直接送去劳教所(送劳教所不需要审判,公安可以直接送)。很多上访的学员,为了不株连家人、单位和地方政府,不报姓名和住址,从而被大量非法集中关押。

2)一个巨大的活体器官库,坐以待毙,能把国外几年的等待时间缩短到1-2周,最适合让中国大陆成为国际器官移植旅游的中心。

3)器官移植的关键之一就是供体的质量,活体器官远远好于尸体器官,这样的器官最适合要求高质量、愿出高价钱的洋病人。

4)当然也最满足急于提高存活率的中国移植医生们追求名利的贪婪。

相比死刑犯常常酗酒、抽烟、吸毒,法轮功学员不喝酒、不抽烟,少有不良习惯,身体健康,特别是大量去上访的年轻的来自农村和小城镇的法轮功学员,成为被盗取器官的重要对象。

3、大量失踪的法轮功学员,他们去了哪里?

1999年7月将江泽民一伙对法轮功的迫害开始后,法轮功学员清澄事实的主要手段就是去当地和北京有关部门上访,说明真相,或者到天安门广场打横幅,希望引起世人对法轮功人权的关注。据明慧网报道,北京公安内部消息称,到2001年4月为止,到北京上访被抓捕的、有登记记录的法轮功学员达83万人次 (不包括许多不报姓名和未作登记的)。[38] “美国国务院2008年宗教自由报告”提到中国劳教所里关押的人中法轮功学员占人数的一半以上,[39] 至少数以十万计。

古有“株连九族”,中共再加一族:株连单位

有一个非常值得注意的现象就是,中共对上访学员采取了非常恶劣的株连政策:让家人下岗,让单位领导受罚,让全单位职工都没有奖金,甚 至让地方政府部门承担责任,以乌纱帽相威胁。这样一来,中共实际上就是把学员周围的一切环境都动员起来参与到对法轮功的迫害中。单位里本来对法轮功学员有 同情心的同事,因为奖金被扣,也被煽动起对学员的怨气,对法轮功的不满。地方政府部门为了保住官职,从消极状态变为不顾一切的阻扰法轮功学员去上访。地方 公安被派到北京信访办门口去截访, “驻京办”变成了各级地方政府在北京抓捕当地大法弟子的派出所。

不报姓名地址,大量学员失踪

于是,从2000年左右起,很多上访的法轮功学员就不报姓名,不报家庭地址。从当时明慧网上的学员交流文章就可以看到,“不报姓名地址”成为了大法弟子抵制株连迫害的一种广泛流行的做法。这些学员后来怎么样了?很多人失踪了。外界只知道他们很可能被集中起来关押到一些地方。现在回顾起来,这种集中关押就为大规模活摘器官制造了条件。

在《血腥的器官摘取》一书中,作者大卫•麦塔斯和大卫•乔高在世界各地调查采访了很多被中共非法关押过的法轮功学员,这些学员提到在看守所遇到了许许多多 不愿说出姓名和住址的法轮功学员。这些学员最后不知去了何处。同时,这些失踪学员的家属很多并不知道自己的亲人去上访,更不知道亲人被谁抓捕,被关到了哪 里。严酷的现实是,想要人都不知道跟谁去要。

目前身居海外的郭国汀律师说:“他亲自办理的上海黄雄案件就是这样的。黄雄在上海交通大学的宿舍失踪,没有任何信息,我们也查过好多地方都没有。”

据明慧网报道,一位法轮功学员回忆起2001年初在北京看守所看到的许多不报姓名的法轮功学员被转移到东北的经历。她说,2000 年12月20号以后,被送到看守所里的学员突然增多,每天都有好几十人,甚至上百人,不报名的就被编上号。 没几天监室里就放不下这么多的人,警察每天也是在提审追问她们到底叫什么名字,并使用电棍等刑罚,警察教唆监室里其他犯人打她们,可她们基本上都不说。后 来警察也不怎么问了,就说你们不说就把你们送到能让你们说的地方去。果然在2001年初每隔两天凌晨就送走一批,都是用大客车装的。我们监室有个十八、九 岁的山东女孩,编号是K28,有一天早晨因叫错号了上了大客车又回来了,说都是往东北拉。后来警察也不瞒了,也是说都往东北送。那一段时间北京往东北送了 很多人。[40]

揭开了“集中营”的盖子

据在大陆检察院工作的人士告诉笔者,中共的劳教所和监狱这些地方,是不会长期接受没有姓名住址的犯人的,因为没有办法按照程序办理登记手续,这些人当然会被转移到其他地方去。

那么,这些失踪的学员,去了哪里呢?2006年3月首次被知情人曝光出来的辽宁沈阳苏家屯案,掀开了这个盖子的一个角。据称有数千法轮功学员被集中关押于苏家屯,并被活摘器官。

随后,“集中营”这个词开始在媒体上出现,用来描述那些用于非法关押大量法轮功学员的地方。

除了不报姓名住址的学员被关到集中营外,据从看守所、劳教所出来的学员讲,有一些在里面特别坚定、拒不转化的法轮功学员,也被转移到不知什么地方去了。这些集中关押地的存在提供了另一个线索。

军队掌控“集中营”

既然司法系统不能接受没有姓名住址的所谓“犯人”,按照中共的传统,交由军队处置也就是意料之中的了。中共内部的知情人传递出来的消息也证实了这一点,“集中营”与军事监管区有关。

在2006年3月活摘器官案被曝光以后,沈阳军区后勤部下属的一名老军医曾投书大纪元网站,说在全国各地类似的关押地(集中营)有几十处,并提醒外界“注意力应该放到军事设施上,器官移植的管理系统是军队,其意思就是该类事情的管理及机构的核心是军事系统。需要将一定的注意力关注到许多的军事设施上,那才是真正的集中营。”[41]

我们在后面将谈及军队医院在获得器官来源上的巨大优势,这也是与军队掌控器官来源分不开的。

4、给关押的法轮功学员普遍验血,出于什么目的?

名义上说,中共有些监狱是有所谓的“定期要给犯人体检”的制度,但是,实际上很难落到实处,而且对普通犯人的检查项目与对待法轮功学员不同。据2004年关于上海提篮桥监狱的报道,监狱体检项目主要有“测血压、听心肺、摸肝脾、拍胸片”等,平均花费近60元。[42] 可见,对普通犯人而言,验血并不普遍,而对关押的法轮功学员,抽血是很普遍的。是摘取器官必不可少的一步。

新唐人电视台2009年7月制作的电视片《生死之间》,采访了几位法轮功学员,提到了他们在关押期间被抽血的经历。

目前居住在加拿大多伦多的甘娜来自北京,曾经是首都机场海关官员.在2001年第三次被关押在北京新安女子劳教所时,被进行验血,X光照像,心电图及眼部检查等等。甘娜说:“当时我感觉很奇怪,劳教所的警察根本不把我们当人看,给我们做这种全面的体检,我就感觉很奇怪。”

原对外经贸部国际司外事处处长张亦洁,因修炼法轮功,被前后关押7次。最后一次是在2001年的6月,她被投入北京市女子劳教所。张亦洁说,“原来我们部里边每半年都要给干部查体一次。像这种常规的肝功化验,一般的都是那种通常的小玻璃管,量都是一样的。在劳教所抽血时候,我觉得量比平时要大的多,我们就说怎么抽这么多。”

邹玉韵是来自广州的法轮功学员。她曾于2000年一月被投入广州槎头女子劳教所,非法关押一年零十个月,后又被抓捕,辗转于广州的五个洗脑班被反复折磨。邹玉韵说:“转到最后一个洗脑班又没有别的肯收了,就转到天河区那个洗脑班去了,那个医生就专门带我到医院去检查,检查很详细,还有脑电图,当然抽血是必然的哪。”

大卫在《血腥的器官摘取》 中也就验血问题采访了几位被中共非法关押过的法轮功学员。这种抽血和体检的确是一个令当事的法轮功学员本身都很困惑的现象。一方面,法轮功学员在关押期间受到各种非人的折磨和待遇,强制转化,逼签“三书”甚至“五书”(保证书,悔过书等)。 因为转化率直接同政绩挂钩,所以,酷刑就是家常便饭,有的学员就被折磨致死。可是,中共对于法轮功学员又有一个普遍的系统性的验血和检查器官的举措。很多 法轮功学员提到,对他们验血不是对所有犯人都做的例行措施,常常是专门针对法轮功学员做的。给他们抽血和体检时,并没有同时对其他犯人做。更可疑的,你真 要被查出什么毛病来了,又没人管你。就是说,检查身体只是想要挑身体好的,没有毛病的。那时候,没有人想到这与摘取器官有什么关系。

当然,我们能知道的只是在劳教所、监狱验血的情况,对于被转移到其他地方大量非法集中关押的法轮功学员,他们是如何被验血的,他们的处境是如何,我们目前还无从知晓。

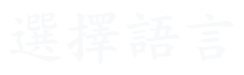

5、“活摘法轮功学员器官”的匹配模式:“储备型大样本资源”

前面提到,死刑犯是“一次性小样本资源”。死刑犯只有一次配型机会,这次没有用上,人已经死了。同时,死刑犯是在不同时间、不同地方被处决的,有“时空分割”,在没有器官共享体系的情况下,死刑犯的组织配型是属于“小样本配型”。

而被非法关押的法轮功学员与此不同。这次没有配上,留着,储备起来,下次再跟另外的病人配型,直到某一次被配上型为止,是“储备型资源”。大量法轮功学员又是集中关押的(这样的关押地在中国有多处),是“大样本资源”。这样,作为供体来源来说,供体数量和配型几率就大大增加。

我们可以看出,前面提到的大陆器官移植市场的那些特殊性恰恰是活摘法轮功学员器官能很好解释的。

|

6、活摘法轮功学员器官的流程: 缺少“法院”

利用死刑犯人器官的流程中最重要的一环就是“法院”,而活摘法轮功学员器官的流程中却缺少了“法院”这一环。大量法轮功学员是不经司法审判直接送劳教的,或者关押到集中营。同时,中共还给律师打招呼不允许为法轮功学员作辩护,这在客观上促成了正常的司法体系在很大程度上被排除在外了。活摘法轮功学员器官就绕开了“法院”这个机构,是医院与非法关押地之间的直接行为,这样的后果是非常严重的。

1)容易形成潜在的巨大供体库。大量法轮功学员上访,被非法关押,公安不经过司法程序,直接就把人判劳教或者集中到某地,产生很大的一个没有基本人权保障的群体。

2)没有“法院”,医院或者器官中介直接与关押法轮功学员的地方(看守所,监狱或者集中关押地)打交道,不用走一系列的法律形式,没有传统的在刑场摘取器官的种种不方便,客观上导致了效率的大大提高。

3)没有后顾之忧。在走法院的形式时,就得曝光,会有来自外界和家属的制约。没有法院,很多法轮功学员失踪了,人从此不见了。在外界根本不知道如何帮助他们的时候,他们就成为了任人宰割的对象。

有一点要说明,缺少了“法院”,只是说在对法轮功的迫害中,没有正常的法律程序上的保护,并不意味着司法系统就没有参与活摘器官。

根据报道出来的消息,活摘法轮功学员器官的流程图基本如下:

|

7、活摘法轮功学员器官是“军队主导的模式”

器官来源由军队掌控,参与的医院以军方或者与军方有联系的器官移植医院为主,是活摘法轮功学员器官的一个重要特点。因为军队机密的缘故,外界更难知道事情的全貌。

中共有庞大的军队卫生系统,包括解放军总医院,各军医大学附属医院,军区、军兵种总医院,等等。器官移植是中共军队医院发展最活跃的领域之一。解放军总后勤部卫生部部长、原第二军医大学校长张雁灵2008年12月在新华网上说,“1978年,全军只有3所医院能做肾脏移植。现在全军能开展肝脏、肾脏、心脏、肺脏移植和多器官联合移植的医院已经有40所,占全国总数的四分 之一。”[43]

军队医院器官移植的大发展,最重要的保障就是能掌握足够的器官来源。

|

《三联生活周刊》2006年4月报导,“中国98%器官移植源控制在非卫生部系统”。实际上从利用死刑犯器官到活摘法轮功学员器官,军队医院,也包括武警医院,都占尽先机。一些能把器官移植做得规模很大的非军方医院,很大程度上也是由于主刀医生与军队医院关系紧密,甚至本身就是军队、武警医院的医生。

军队、武警医院和沿海医院是活摘器官的重要推手

原天津市第一中心医院器官移植中心,在几年内迅速发展,更名为“东方器官移植中心”,成为目前亚洲最大规模的器官移植中心。该中心主任、创办人沈中阳,于2003年(这个特殊的年份)在北京武警总医院成立了“武警部队肝移植研究所”,并担任所长。 与武警部队的密切联系,是沈中阳所负责的几个移植单位获利于新的器官来源的重要因素。

另一个在大陆器官移植界非常活跃,经常接受各种媒体采访的人物,就是石炳毅,他是什么人呢?他是全军器官移植中心的主任。全军器官移植中心设立在解放军总参谋部总医院(也称解放军总医院第二附属医院,解放军第309医院)。

在大卫的《血腥的器官摘取》一书中,采访到了一些曾到大陆做器官移植的病人。这些病人的主刀医生很多都有军方背景。一位病人入住上海市第一人民医院,其主刀医师谭建明同时也是南京军区福州总医院(原九三医院)的主任医师,谭建明还在南京军区驻上海的中心医院(解放军第八五医院)做手术。

书中提到的另一位病人先去了上海华山医院(复旦大学附属医院),准备换肝,接待他的是医院肝病中心副主任钱建民。等了几天之后,还是没有合适的器官。钱建 民就建议病人转院到上海长征医院,说那里更容易弄到器官。上海长征医院就是第二军医大学的附属医院。病人转到长征医院的当天就找到了一个肝脏器官。

《血腥的器官摘取》还访问了一位去广东省东莞市太平人民医院做肾移植的病人,他的主刀医生是高伟。太平医院是非军方的普通医院,但是,主刀医师高伟是第一军医大学珠江医院肾移植科的大夫,高伟同时还在广东省深圳武警边防医院兼职。

希望之声国际广播电台在2009年9月采访了广州华侨医院一位配合做移植手术的麻醉科医生彭雪梅。彭雪梅透露,供体器官的来路很多,“很多是南方医院拿了 肾以后还送到我们医院来。就说会有一些门路唠,但是这不能讲嘛,不能公开讲嘛。”。 南方医院是南方医科大学的第一附属医院, 而南方医科大学的前身是解放军第一军医大学,2004年移交给了广东省。

卫生部2008年8月启动的“肾移植科学登记管理系统” (CSRKT,www.csrkt.org)的数据中心就是由石炳毅所在的解放军总医院第二附属医院负责。军队医院在中国大陆器官移植领域的地位可见一斑。

在大陆的国际器官旅游热潮中,沿海城市的大医院得天独厚,更容易招徕病人。如何广泛的开辟器官来源,建立与军方或者军方背景的医院的关系,就是这些医院的器官中介所极力钻营的。

外界对于军队如何摘取器官和调配器官,所知不多。但是,军队、武警医院在器官移植上的活跃程度,器官来源上的巨大优势,与军队掌控这些集中营、控制器官来源有着密切关系。

8、其他有关器官来源的问题

“卖肾广告”是怎么回事

谈到器官来源,读者可能想到了电线杆上的“卖肾广告”。这种因生活所迫卖肾到底能成为多大的器官来源呢?

首先,这种器官买卖是明文禁止的非法交易,一旦发现要吃官司的。卖肾者是在钻一个法律漏洞,就是亲属之间是可以做活体器官移植的,那么,卖肾的就可以去伪造直系亲属关系,当然这本身就有风险。在利益驱使下,卖肾广告还真的很猖獗。2004年《新闻晨报》在一篇采访中说,“卖肾”广告张贴最为“壮观”的,是病房区的厕所。一名护士无奈地告诉记者:“没办法,到处都是捐肾、卖肾广告,水根本洗不掉,只有铲掉、刮掉。”[44]

不过,有多少人卖出肾,就是另外一个问题了。事实上,器官匹配几率低是最大问题。专家称,“两个陌生人之间偶然相遇,配型的机会更少,除非双方在医院化验前已经做了充分的前期准备,但还有一关是任何一个中国医生都不会怂恿、更不会直接插手这种私下交易———因为那是犯法的。”[45]

有医生介绍说,摘死囚的成本很低,几分钟就解决了,供体不要钱,而且取走器官后不用关心供体本身的康复(活摘法轮功学员器官也是如此)。要是从卖肾者那里 取器官,成本就高了。卖肾的通常都要你十几二十万元,还要负责他的生命安全,总得让他住几天院恢复吧,等等。 中国医科大学第一附属医院器官移植科副教授吴刚在2004年底接受《华商晨报》采访时说,“仅因广告就贸然非法购买陌生人的肾脏,会‘ 赔了夫人又折兵’的!”[46]

应该说,卖肾的现象是存在的,也确有人通过这种方法去弄到肾。但是,这并不能成为一个多大规模的器官供体来源。如前文所述,连中国政府都不否认,中国大陆 器官移植的发展,很大程度是被移植市场的巨大利益所驱动,如果使用卖肾者的肾脏,因为成本昂贵,医院获利必然大打折扣。所以卖肾广告虽然满天飞,卖肾者作 为一种器官来源不可能驱动中国大陆器官移植业的“蓬勃发展”。更重要的是,在2003-2006年的时候,有了更好的来自法轮功学员的器官来源。吴刚在上面提及的《华商晨报》采访中透露,“因为目前沈阳市肾源是完全充足的!那些卖肾广告,是几乎没有市场的!”

吴刚所在中国医科大学第一附属医院的国际移植(中国)网络支援中心在网 站上公开宣称,他们那里要肾脏的话最快一个礼拜,不超过一个月。如果手术失败,还可以在一周内再做第二次手术,还称等待肝脏器官不超过一个月(见附录 7)。这些充足的器官是哪里来的呢?显然不是电线杆和医院厕所的卖肾广告能带来的。 还有,大家要看到,2003-2006年中国器官移植市场的发展中,肝移植的增长是个重要因素。卖肝的广告,很少见。

2007年之后,随着大规模活摘法轮功学员器官这一来源的消失或者说减少,为了开发新的器官来源,政府开始大力宣传和鼓励亲属活体移植,这为假造亲属关系制造了方便,地下卖肾是不是更为猖獗,这是另外一回事,本文关注的是 2003-2006年的蘑菇云市场。

移植医院增多,会造成移植数量增加吗?

有人可能想,是不是那几年开辟移植手术的医院大增,特别是三甲医院的评定要有一定数量的器官移植手术作考核指标,从而造成器官数量大增呢?其实不然。因为 供体短缺是器官移植的最大瓶颈,在医院少的时候都不够用,医院多了,只是造成供体的分流,并不能制造出更多的供体。而且,我们在前面的估算公式中计算的, 是死刑犯能提供的器官总量,总量只有那么多,医院再多也造不出供体来。

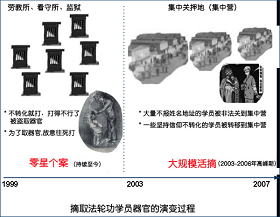

八、活摘器官的演变过程

1、零星个案

盗取法轮功学员器官的事情,经历了一个过程。对法轮功的迫害开始于1999年7月,最早的器官例子发生在劳教所被打死的法轮功学员身上。在2000年就逐渐披露出一些怀疑被摘取器官的迫害致死案例(这可解释从2000年开始大陆器官移植数量上已经出现一些增长)。

2000年12月22号,明慧网登出一条来自于中国的消息,“一些邪恶警察正在与贪财黑医密谋出售大法弟子人体器官,据悉,仅石家庄某中医院已分得六个指标”。[47]这大概是最早提到中共在盗取法轮功学员器官的报道了。因为这条消息没有提供更进一步的细节,而且透露出的信息残酷得令人难以相信,所以,当时并没有引起许多人的关注。

2001年2月16日,黑龙江省哈尔滨市第三火力发电厂技术员任鹏武(男,33岁)因散发关于天安门自焚的真相材料被捕,关押于呼兰县第二看守所,5天后即2月21日凌晨死亡。警察在未经家属的同意下,将任鹏武的器官摘除,然后强行火化。[48]

广州白云区法轮功学员郝润娟,女,2002年2月下旬被非法抓捕,在广州白云看守所遭受残酷折磨,于2002年3月18日被夺去生命。在家属毫不知情的情况下,郝润娟被解剖了尸体,弄得面目皆非。[49]

福建省宁德市法轮功学员孙瑞健,男,29岁,2000年11月进京上访时被北京公安拘留。12月1日家属被告知孙在公安押解情况下“跳车死亡”。当孙瑞健的妻子见到遗体时,遗体已被剖腹解剖,死者眼睛异常突出。[50]

贵州省开阳县第一小学高级退休教师、53岁的大法学员傅可姝和34岁的远房表侄徐根礼,2005年11月在江西井冈山失踪后,于2006年4月底,在井冈山五指峰发现他们的尸骨。两人的尸体均无头发,双眼凹陷,没有眉毛,眼球被人挖走,怀疑被盗取了眼角膜。徐根礼身体的腹胸部被切开,家属认为受害者可能遭到谋杀并被盗取器官。[51]

|

一位曾在广州白云区戒毒所遭关押的男子透露,有一次他看见几个“白粉仔”(吸毒犯)在殴打一名法轮功学员,正好被戒毒所的一名医生看见。医生说:“不要打腰部,腰子有用。”他几次听到戒毒所的医生对那些吸毒者说,打那些法轮功要注意不能打腹部和眼睛。[52]

2、大规模活摘器官

从零星个案盗取器官发展到大规模活摘器官,是在几个条件的支持下进行的。

条件一:“集中营”的出现

前面讲到了很多学员不报姓名住址被转移到某些地方集中关押地。这种游离于司法系统之外,被军队控制的“集中营”式的关押地,为大规模活摘器官准备好了物质上的条件。

条件二:“名誉上搞臭、经济上截断,肉体上消灭”的政策

这场迫害是江泽民个人首先发动,进而利用共产党的整部国家机器,发展为江泽民和共产党相互利用迫害法轮功。中共对法轮功实行的是强制转化, 把转化率同政绩挂钩,不转化就往死里整。“610办公室”(中共迫害法轮功的专职机构)对法轮功有一个系统性的灭绝政策,叫做“名誉上搞臭、经济上截断,肉体上消灭”。

据当时北京市规划委员会勘察设计管理处处长李百根(现居美国)说,1999年11月30日,“610办公室”的三个负责人召集了3000个政府官员在人民大会堂开会,讨论镇压法轮功之事。镇压几个月了,但进展很不顺利,法轮功学员仍上访不断。在这次会上,“610办公室”的头目李岚清,口头传达了江泽民对法轮功的新政策,“名誉上搞臭,经济上搞垮,肉体上消灭。”

这个政策中共当然没有写在文件上,而是属于口头传达下去的。外界主要是通过法轮功学员在洗脑班、劳教所和监狱里的经历知道这个政策的。在明慧网上的迫害真相报道中,很多法轮功学员都提到听迫害他们的警察或者公安局政保科的人说起过这个灭绝人性的政策。

从这个政策延伸出来的就是,“打死白打死,打死算自杀”,这成为了一些警察对付坚定的法轮功学员的口头禅。所以不管多少法轮功学员在非法关押期间被折磨致死(到2009年,明慧网收集到的有名有姓的就有3300多例,实际数字会高得多),中共从来不惩罚肇事的警察,反而树立成反法轮功标兵,升官加爵。

条件三: 器官移植带来的巨额金钱利益

如前面所论述的,移植费用异常昂贵,器官移植成为非常赚钱的暴利行业。在中国今天的社会里,共产主义的信仰已经破灭,传统的信仰被死死压制,结果“挣钱”就成为了许多人追求的信仰。不信神的人,没有了来自神对人行为的约束,为了钱,就敢于无恶不作。

条件四: 用谣言煽动起来的仇恨,从“自焚骗局”到“活摘器官”

|

自迫害开始,中共就制造了无数的谎言来抹黑法轮功。2001年的“天安门自焚伪案”是最邪恶的一个骗局,煽动起了整个社会对法轮功的仇恨。而活摘器官正是在这种仇恨驱使下,在金钱的诱惑下对法轮功学员进行的肉体灭绝。我们知道,中央电视台自焚节目的慢镜头显示,现场死亡的刘春玲是被公安用物体击打致死的。[53] 在联合国“促进与维护人权小组委员会”第53届会议中,非政府组织(NGO)“国际教育发展(IED)”发表了对天安门自焚案件的调查报告,报告中指出,天安门自焚案件是中共一手导演的。[54] 新唐人电视台2002年1月制作的英文录像片 《伪火》 (False Fire: China's Tragic New Standard in State Deception),就是根据中共中央电视台“焦点访谈”的录像节目的慢镜头分析制作,揭露了这场自焚是中共导演的骗局。[55] 2002年3月5日长春电视插播的录像片就是放光明电视台制作的长达25分钟的电视片《是自焚还是骗局?》,中共从来没有告诉百姓这次插播的片名和真实内容。

中共对法轮功铺天盖地的诬蔑和诽谤,在老百姓中煽动起莫名的仇恨,这为后来几年活摘法轮功学员器官做好了心理上的准备,使参与者丧失了杀人的“道德负罪感”。

正是中共的迫害和巨大的经济利益的诱惑,使得零星个案发展到大规模活摘器官。据知情人透露,2001年底就开始有规模化的活摘法轮功学员器官的事情出现了。

下面的图示描述了这个过程。

|

到今天,在中国数百家劳教所里,仍然关押着大量法轮功学员。明慧网上有很多报道提及被虐杀的学员家属见不到尸体,而是被警察强行火化。我们相信,在酷刑折磨之中,被打死的学员被盗取器官的现象至今仍然存在。只有彻底制止这场迫害,释放所有的法轮功学员,才能彻底消除盗取法轮功学员器官之事。

3、从“利用死刑犯器官”到“活摘法轮功学员器官”只需一小步

很多人听到活摘法轮功学员器官之惨案的直觉反应是,这怎么可能呢?医生下得了手吗?

如果说中国有着同西方一样的器官捐赠系统,而且从来没有盗窃死刑犯器官这种做法,那么,要说中国大陆在活摘法轮功学员器官的话,这中间的跳跃可能就实在太 大 了。 可是,在中国不是这样情形。盗窃死刑犯器官已经有了几十年的历史,形成了一套固定的程序,被利用的死刑犯常常还没有断气,相当于是变相活摘。在这种背景 下,当中共把法轮功当作国家的敌人,当作比死刑犯还不如的抹黑目标和迫害对象时,从利用死刑犯器官到活摘法轮功学员器官迈出的就只需一小步,而不是那么不可思议了。

安妮的证词:前夫参与活摘器官的过程

《血 腥的器官摘取》(Bloody Harvest, The killing of Falun Gong for their organs)一书的作者之一大卫•乔高,在从政之前,曾是出庭律师,也做过检察官,拥有丰富的调查取证的经验。大卫•乔高调查询问过一位前夫曾参与活摘 法轮功学员器官、化名安妮(Annie)的女士。书中有对话记录。从安妮的证词中,可以大概了解一下医生是如何参与及其参与的过程的。

安妮的丈夫是从2001年底开始参与的,负责摘取眼角膜。摘取器官的医院与做移植手术的医院是分开的。安妮的丈夫本身是神经外科医生, 但被招募来帮助取眼角膜(从供体上取器官与给受体做移植是不同的手术)。供体被推进手术室之前,被注射了一种导致心力衰竭的药物。在一开始,安妮的丈夫并 不知道被摘取的是法轮功学员,而且医生们是分开摘取器官的。 每次手术后,安妮的丈夫就得到巨额的金钱回报,要比一个普通医生的工资收入多出数倍。时间一长,反正有大钱可赚,慢慢就不怎么害怕了,医生也开始合作在一 起摘取器官。安妮的丈夫就是从合作的其他医生那里才知道供体是法轮功学员。安妮到了2003年从丈夫口中知道事情的原委,后来,忍受不了就离婚 了。

我们看到,盗取死刑犯器官的传统在这里起到了决定性的作用。对待摘取法轮功学员器官,一来因为有对法轮功“打死算自杀”的那些政策,二来也听信了中共对法轮功的污蔑宣传,所以医生们已经习惯不管器官是何来源,都当作死刑犯去对待就行了。一旦在外界的压力下意识到了这是在杀人,是在犯大罪, 他们很多人又守口如瓶了。

活摘器官的一条龙作业

根据安妮的说法,活摘器官的过程大致如下图所示。

|

在这个链条上,不同环节有不同的人参与,摘取器官的医生同移植器官的医生,可能是同样的人,也可能是不同的人。所以,并不是每个医生都知道事情的全貌。如果去问医生器官来源是什么,得到的答案也许不一样,就是因为他们在这条器官链上所处的位置不同造成的。更重要的是,器官来源是由军警控制的,外界很难知道其运作的整个过程。

以“死刑犯”解脱责任

从我们了解到的情况看,大陆器官移植医生的普遍心态都是不愿意去了解供体的真正身份和案情。只要手术做得越多,挣钱就越多,名声就越大,发表论文也越多, 升主任当官就越快,不愿去多想器官来源,反正认定是死刑犯就心安理得了。因为是一条龙作业,到时候按照流程来通知了,说明天谁取器官谁就去,至于这“死刑犯”是真是假,是不是法轮功,究竟是什么案情,是否自愿捐献,他们认为跟他们无关。

在这个一条龙作业的链条环节上,各个角色都希望能用“死刑犯”来解脱自己的责任。

1)关押法轮功学员的军警,在中共的封闭式洗脑下,把法轮功学员当作精神病患者,或者死刑犯对待。

2)去摘取法轮功学员器官的医生,面对手术台上的“死”人,他也就认为那是死刑犯。即使发现供体还没死,也豁出去了。因为中共枪毙死刑犯时,为了取器官,也常常故意不把死囚打死,已经习惯于这种做法了。

3)给病人移植器官的医生拿到法轮功学员的器官,如果他并不是直接取器官的人,他就更认为那是死刑犯的器官。

如同安妮的前夫一样,刚开始真以为是死刑犯,等到后来知道是法轮功学员以后,也早已麻木了,有钱赚就行了。利用死刑犯器官是中共早已成形的惯例,在活摘法轮功学员器官的各个环节中,参与者自觉不自觉地仍然把被摘取器官的对象当作死刑犯。

但是,这些被活摘器官的法轮功学员,并不是传统的“死刑犯”,活摘器官就是在杀人。当事情被揭露出来后,这些参与者又因害怕而替中共守口如瓶,这实际上是罪上加罪。

做移植做到着魔

中共的“解放日報”在2005年1月26日发表了一篇题为“乾坤挪移九小时”的文章,讲述了上海仁济医院肝移植中心主任夏强做肝移植上瘾着魔的事迹。夏强亲自开车来回140公里把72 岁的病人接到医院做手术。为什么对72岁的老人这么有兴趣呢? 因为老人身体状况极差:肝硬化+肝癌+双肾结石+肾功能衰竭,黄疸500多,腹水5000 多,卧床已两月,需要做肝肾联合移植。夏强的目的是要冲击亚洲肝肾联合移植65岁的高龄记录。夏强对记者说:“对肝移植我是着了魔的”,“我现在简直像上瘾一样,一天不到病房看病人,心里就会不踏实;每周至少做2—5 台肝移植,失败了也不怕,认真总结分析,第二天就会继续做。”[56]

医生敬业是好事。为了名利,在事业上去追求,也不是什么问题。但是,我们看到了一种移植医生的心态,他们在这种着魔上瘾的状态之中,每周要做数台手术,渴求的就是源源不断的供体保障。这样的情况下,有多少人会去关心供体到底是什么人,是不是法轮功学员呢?

不关心并不说明活摘就不存在。

“没有生命价值的生命”:纳粹“大屠杀”是怎么发生的

上个世纪40年代纳粹对犹太人的“大屠杀”(Holocaust)在外界看来,很突然,很不可思议,但是,历史学家认为,“大屠杀”是德国实行的种族分类清洗运动的自然延伸。早在1920年德国就有人出版了《允许消灭没有生命价值的生命》57 一书,该书首次提出了“没有生命价值的生命”的概念(life unworthy of life)。一些属于“社会动乱”的人群被划分为“没有生命价值的生命”,这些人包括精神病患者,残疾人,政治异见者,罪犯,还包括犹太人,罗马人,非白种和非高加索人。心理学家罗伯特•利夫顿在其著作《医疗屠杀和种族灭绝的心理学》58 一书中提出了纳粹消灭“没有生命价值的生命”逐渐演变的五大步骤:1)强制绝育。2)消灭不健全的小孩。3)消灭不健全的成人,主要是精神病医院的患者,采用的是一氧化碳毒气。4)扩张到犹太集中营里关押的不健全者。5)演变到对集中营所有被关押的犹太人的大规模屠杀。

很明显,从“有着对所有生命的尊重”到“大规模屠杀犹太人”是一大步,而从已存在并正在进行的“消灭没有生命价值的生命”到“大规模屠杀犹太人”迈出的就只需一小步。

同样道理,从没有“利用死刑犯器官”到“活摘法轮功学员器官”是一大步,从有“利用死刑犯器官”到“活摘法轮功学员器官”所需要迈出的只是一小步。

下面的图示刻画了活摘器官之所以发生的环境和土壤。

|

(待续)